ズボラ主婦ゆぴ(yuikkuma@23)です。

この度、なんと食生活アドバイザー3級を取得しました!

「食生活アドバイザーに興味があるけど、本当に役に立つの?」

「食生活アドバイザーの独学での勉強方法が知りたい!」

こんなお悩みや疑問をおもちではないでしょうか?

食生活アドバイザーは、「栄養」「調理法」「衛生管理」など、様々な角度から食生活について学べる資格です。

私は食生活アドバイザーを取得し、今さら聞けないような食材の選び方、食材の切り方や、各地方の郷土料理などなかなか知ることのない知識まで幅広く学ぶことができました。

この記事では、食生活アドバイザーの試験内容や、独学での勉強方法、本当にとってよかったかなど詳しくお話ししていきます。

これから試験を受ける方へのアドバイスもお伝えしますので、気になる方はぜひ最後までご覧ください。

目次

食生活アドバイザーとは

食生活アドバイザーについて簡単に解説します。

食生活アドバイザーでは、このように食について幅広く学べます。

- 野菜やお肉に含まれている栄養素

- 食品の保存方法や食中毒の原因、予防方法

- ハレの日の行事食

- 季節ごとの旬の食材

- 生鮮食品のパッケージの見方

- 食品のゴミと環境問題

- 物流システムの変化

色んなことが学べるんだね!

さらに、食生活アドバイザーを取得すれば、多様な現場で役に立ちます。

- 医療、介護、福祉

- 生産現場

- 流通現場

- 販売現場

- 飲食業界

- 学校

食生活アドバイザーの取得方法

- 食生活事務局に願書を請求

- 受験料を支払う

- 受験票を受け取る

- 受験

- 合否発表

食生活アドバイザーの試験は、年に2回(基本的に6月、11月)となります。

試験の詳細は、FLAネットワーク協会のHPをご覧ください。

食生活アドバイザーの試験内容

食生活アドバイザーの試験内容は、以下の通り6つの分野で構成されています。

- 栄養と健康

- 食文化と食習慣

- 食品学

- 衛生管理

- 食マーケット

- 社会生活

む、難しそう…。

食生活アドバイザーは、2級・3級があります。

出題範囲はどちらも共通ですが、2級になるとさらに深く学んでいきます。

合格率は、3級が65%、2級が40%とのこと。

試験内容に関する詳細については、FLAネットワーク協会のHPをご覧ください。

食生活アドバイザーを独学で勉強してみた

私は3級の受講を決め、試験の半年ほど前から勉強を開始しました。

「通信講座はお金がかかるし、テキストはたくさんあってどれがよいのか分からない…」

どのように勉強するか迷った結果、テキストを購入して独学で勉強することに。

まず、メルカリでユーキャンのテキストと問題集を購入しました。

通常総額4万を超える教材の1部を4千円程で購入。

我ながら買い物上手(笑)

確かに、教材にあまりお金をかけたくないな…。

最新の教材なら出題範囲も正確なので、中古品に抵抗がなければおすすめです。

(私は使用後再びフリマサイトで出品したので、コスパ抜群でした)

ユーキャン通信講座はこちらでご紹介していますので、興味のある方はぜひご覧ください。

教材の他にレシピもついていて添削指導もしてくれるので、しっかり勉強したい人におすすめです。

\他にも市販のテキストはたくさんあるよ/

教材を揃え、本格的に勉強開始!

私は勉強が得意ではないため、どのように進めていこうか模索しながらのスタートでしたが、以下の方法で勉強しました。

問題集に慣れてきたところで、過去問を解きました。(こちらもメルカリで購入)

過去問には、テキストに載っていない内容の問題がたくさん…

過去問は試験2週間ほど前に始めたのでかなり焦りましたが、こちらも必死に3周ほど解きました。

過去問を解くことで、過去の問題の傾向が分かるし、時間を測りながら解くことで試験本番のイメトレにもなったので解いてよかったです。

食生活アドバイザー試験当日の注意点

食生活アドバイザー試験当日の注意点をお話しします。

- 会場には余裕をもって行く

- 温度調節できる衣服を持って行く

- 最後に解答用紙を確認する

- 問題用紙に自分の解答を記入する

会場には余裕をもって行く

方向音痴な私は、地図を見ても会場までなかなか辿り着けず……7月受験だったので汗もダラダラで大変でした(笑)

迷うことも想定し、早く到着時間を設定していたのが大正解。

試験会場への行き方は事前に調べておきましょう。

温度調整できる衣服を持っていく

場所にもよると思いますが、私が行った試験会場は空調が効いていました。

羽織りものがあったのでしのぎましたが、中には寒そうにしている人も。

環境のせいで集中できず本領発揮できない…なんて、なんとしても避けたい!

温度調整できる衣服の持参をおすすめします。

最後に解答用紙を確認する

試験は2級、3級ともにマークテスト方式です。

せっかく解いても、回答欄がずれていたらこれまでの力が水の泡ですよね。

解答後は欄がずれていないか、記入漏れがないか必ず確認しましょう。

問題用紙に解答を記入する

問題用紙は持ち帰り可能です。

約試験1週間後に模範回答が出るので、問題用紙に自分の解答を記入して答え合わせできるようにしておくと◎

試験は、開始60分で途中退室が可能です。

ただし、1度退室すると再入室できないため、名前や解答の記入漏れ、ミスなどないかよく確認してから退室しましょう。

私は時間内に解き終わったので、途中退室しました。(分からない問題もありましたが…)

周りを見渡す限り、途中退出1番目だったようです。

(皆必死に解いている…私が余裕もって解けたのか?それとも何か見落としているのか…!?)

食生活アドバイザーを独学で合格

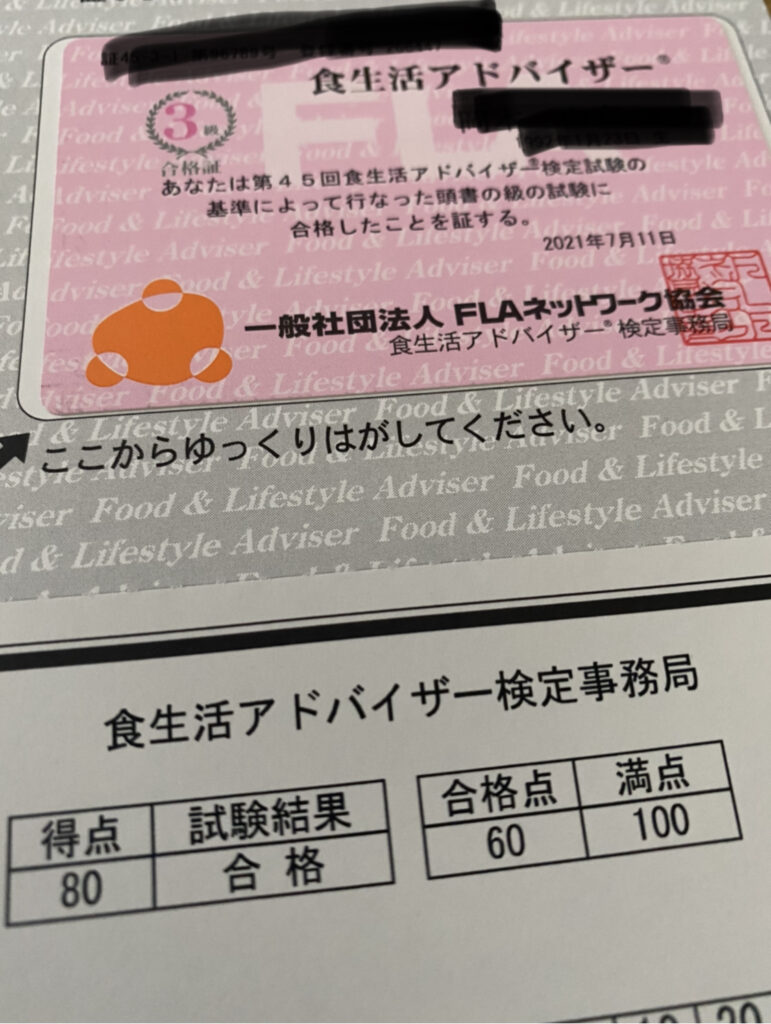

結果は、試験の約20日後に届きました。

100点中80点で無事合格!!(合格点は60点)

(合格率は57.2%でした)

後日公開された模範解答で答え合わせをしましたが、よく考えれば間違えずに解けた問題もありました。

やはり、試験後はしっかり解答を見直すべきだと反省。

欲を言えばもっと高得点を狙っていましたが、無事に合格できたのでホッとしました。

食生活アドバイザーはとってよかった?

結論、食生活アドバイザーをとってよかったです!

- 食に関する知識を幅広い点から学べた

- 食材の選び方や衛生管理など、普段活かせる内容も多かった

「今日は冬至だからカボチャ料理にしよう」と食文化を意識したり、「カレーは菌が繁殖しやすいからそのまま保存せず冷蔵庫に入れよう」と衛生管理に気をつけたりできるようになりました。

食に関する知識を身につけたいという方におすすめです。

しかし、栄養素や食事バランスなど「栄養」については深く触れられていないため、栄養を詳しく学びたいという方には不向きかもしれません。

結果的に、料理や買い物などに活かせることを多く学べたので大満足です。

食生活アドバイザーで食の知識を深めよう

食生活アドバイザーは食に関する様々な知識を身につき、今後の生活やお仕事に役立ちます。

- 安全で栄養のある食事が作れる

- 旬の食材や行事食を学べる

- 正しい食品表示の見方が分かる

独学でも勉強しやすいので、勉強が苦手な方でも取り組みやすいですよ。

ぜひ、あなたも知識を含め、食のエキスパートになりましょう!

\ポチッと応援お願いします/